歴史は過去の出来事です。

けれども、その「見方」次第で、今をどう生きるか、そして未来をどう作るかまで変わってしまいます。

日本で長く暮らしてきた外国人として、私はときどき、日本の「歴史の見方」に驚かされることがあります。

学校で教わる内容、テレビや新聞の報道、日常会話での語られ方──

それらを合わせると、日本人の多くが「自分たちは戦争の被害者だった」という意識を強く持っているように感じるのです。

もちろん、それは事実でもあります。

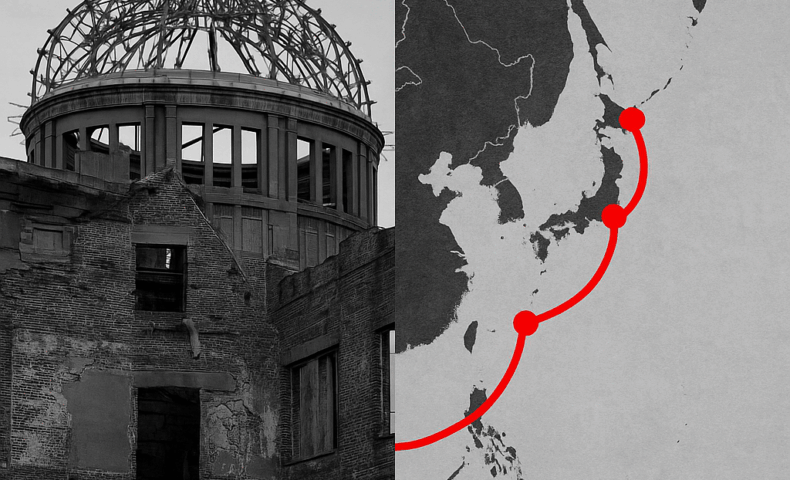

原爆、空襲、そして多くの命が奪われた経験は、忘れてはいけない歴史です。

日本人が「二度と戦争を起こしてはいけない」と思い続けているのは、その痛みを知っているからでしょう。

これは日本の大きな財産だと私は思います。

しかし同時に、日本が他のアジア諸国で何をしてきたのかについては、ほとんど語られません。

授業では軽く触れる程度で終わり、深く考える機会は少ない。

外から見ている私には、それが「片目で歴史を見ている」ように見えるのです。

「被害」と「加害」の両方を見る

この「片目の歴史観」は、現在の国際関係にも影響しています。

たとえば中国、韓国、ベトナムなどの国々では、まったく違う記憶が受け継がれています。

彼らにとって日本は「加害者」であり、その記憶は家族の中でまだ生きています。

日本国内で「自分たちは被害者だった」とだけ語れば、当然、ギャップと誤解が生まれるのです。

日本の歴史教育の良い面もたくさんあります。

戦争の悲惨さを伝える広島・長崎の平和学習は、世界に誇れる教育です。

ただ、その「誇り」を本当に未来に活かすためには、「被害」だけでなく「加害」の歴史も正面から見つめる勇気が必要です。

そうすれば、平和は“自分たちだけのもの”ではなく、“他者と共に守るもの”として理解できるようになるでしょう。

見方を「少し」変えてみる提案

歴史を変えることはできません。

けれども、歴史の“見方”は変えることができます。

そして、その少しの変化が、社会の空気を変えます。

- 複数の視点を取り入れる。

日本の教科書だけでなく、韓国やベトナムの資料を一部取り入れてみる。

ほんの数ページ読むだけでも、世界の見え方が変わります。 - 物語として学ぶ。

数字や年号ではなく、手紙や日記を通して学ぶことで、歴史が「他人事」ではなく「人の物語」として心に残ります。 - 問いを変える。

「正しい歴史はどれか?」ではなく、「どうすれば未来に活かせるか?」と問い直してみる。

それだけで、学びの雰囲気が変わります。

「片目」ではなく「両目」で見る勇気を

歴史は、被害者の立場からも、加害者の立場からも見なければなりません。

片方の目を閉じたままでは、全体像は見えません。

たとえば日本の「仏印進駐」を考えるとき、

「アジア解放」という建前だけでなく、

「現地の人々からはどう見えたのか」という問いを加えるだけで、歴史の色合いが変わります。

実は、私の国・ベトナムにも似た経験があります。

カンボジアへの侵攻を「防衛」と見る人もいれば、「侵略」と感じた人もいます。

立場によって歴史の意味は変わる──

だからこそ大切なのは、「自分の視点」を絶対視せず、他者の記憶にも耳を傾けることなのです。

歴史を直視する勇気は、信頼を生む

多くの日本人は「認めたら賠償を求められる」と思うかもしれません。

しかし、被害を受けた国の多くの人々は、

「お金」よりも「理解されること」を望んでいます。

過去を美化するよりも、事実を認めた上で語り合う。

その誠実さこそが、信頼を生むのです。

歴史は、過去を責めるためにあるのではありません。

未来のために学ぶものです。

だからこそ、「責任」ではなく「任務」として歴史に向き合う。

その一歩を、今日から──少しだけでいいので、始めてみませんか。

📘この記事は、書籍

『少しだけ変えれば、良くなる日本──外国人の視点から』

(Amazonリンク:https://amzn.asia/d/dSIYKlV)

より再構成したものです。

「日本をもっと良くしたい」と思うすべての人に向けたメッセージです。