Contents

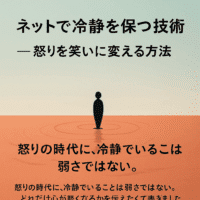

――若者の能力より、年齢の順番が優先される社会

📝このシリーズでは、Xに載せた

「日本がなぜ停滞したのか」 をもとに、

12の視点から少し細かく分析しています。

第2回では「失敗を恐れる文化」を取り上げました。

今回の第3回は――「年功序列」という名の“足かせ”について考えます。

⸻

■ 導入:会社が「学校の延長」になった

日本では、学校を卒業すると多くの人が会社に就職する。

だが、よく見ればその会社は“学校の延長”のように見える。

先輩・後輩、出席・報告、上下関係。

そこにあるのは「成績」ではなく、「年次」で決まる序列。

まるで、教室がそのままオフィスに移動したかのようだ。

そして社会人になっても、「何年目だからこの役職」「年上だから偉い」――

そんな“順番文化”が当たり前に続いている。

⸻

■ 現象:能力よりも「順番」が優先される

多くの企業で評価されるのは成果ではなく“年数”だ。

どんなに優秀でも若ければ「まだ早い」と言われ、

どんなに無能でも年上なら「経験がある」として扱われる。

本来、年齢は「経験の長さ」を示すだけのはずが、

いつのまにか「価値そのもの」になってしまった。

結果として、若者は力を発揮する前に疲れ、

年配者は「降りられないポジション」に閉じ込められる。

――誰も得をしない構造が出来上がっている。

⸻

■ 背景:戦後日本が作った“安全な階段”

この仕組みは偶然ではない。

戦後の日本は「安定」を最優先に社会を再構築した。

終身雇用と年功序列は、社員を守るための“安全な階段”だった。

若いうちは給料が低くても、年を重ねれば上がる。

会社に忠誠を尽くせば、定年まで守られる。

――そんな“暗黙の契約”が何十年も続いてきた。

だが今、経済も人口も変わった。

それでも仕組みだけが残り、

階段は“安定”から“足かせ”へと変わってしまった。

⸻

■ 比較:ベトナムでは「実力が先」

ベトナムでは、年齢よりも“できるかどうか”が重視される。

若くても能力があればマネージャーになれるし、

上司より意見を言うことも珍しくない。

もちろん混乱もある。

しかし、その混乱こそが“成長のエネルギー”でもある。

日本は秩序の中で止まり、

ベトナムは混乱の中で動いている。

静かな国と、うるさい国。

でも未来を生むのは、いつだって“うるさい方”なのだ。

⸻

■ 結論:順番より、実力を信じる社会へ

「年功序列」を完全に否定する必要はない。

人を育てる時間も、経験を尊重する文化も大切だ。

だが、順番が目的化した瞬間に、社会は老化する。

誰が何歳でも、

“できる人が動ける社会”に変えていかなければ、

若い才能も、年長の知恵も生きない。

年齢ではなく、実力と誠意で信頼を築く。

それが、次の日本を動かすエンジンになるだろう。

⸻

📘次回:「会議のための会議」

――なぜ日本では、会議が多いのか?会議の役割版か?