Contents

──「信じすぎた通訳が、会社を壊した」

海外進出では、現地の言葉や文化を理解する「通訳」の存在が欠かせません。

しかし、その“信頼”が度を越えると、会社そのものを揺るがす結果を招くこともあります。

今回は、ベトナムで実際に起きた「通訳による会社乗っ取り事件」をご紹介します。

1/実際にあったケース(ストーリー)

ある日系企業は、ベトナム事業を本格化させるため、複数のベトナム人通訳を雇用しました。

その中に、特に気が利き、日本語も堪能で、何より「社長の言うことを素直に聞く」通訳が一人いました。

彼は常に笑顔で、社長の考えをよく理解し、逐語通訳というより「社長の分身」のように振る舞いました。

社長は次第に彼を信頼し、やがて日本では「お客様対応の代表通訳」、ベトナムでは「現地支社長」として抜擢。

人事・営業・契約・採用など、ほぼすべての権限を託しました。

──通訳から「実質経営者」への昇格です。

しかし、他の通訳や社員たちは、次第に違和感を抱き始めました。

- 支社長になった彼が、現地であからさまに威張るようになった

- 社長に伝える情報が“選別されている”ように感じる

- 一部の通訳が「危険だ」と感じて退職した

中には勇気を出して、「今のままでは会社が乗っ取られますよ」と忠告する者もいましたが、

社長は首を振りました。

「いや、彼は一番信頼できる。誰よりも私の考えを理解してくれている」

「文句を言う通訳たちは、きっと嫉妬しているだけだ」

──そうしている間に、事件は起きました。

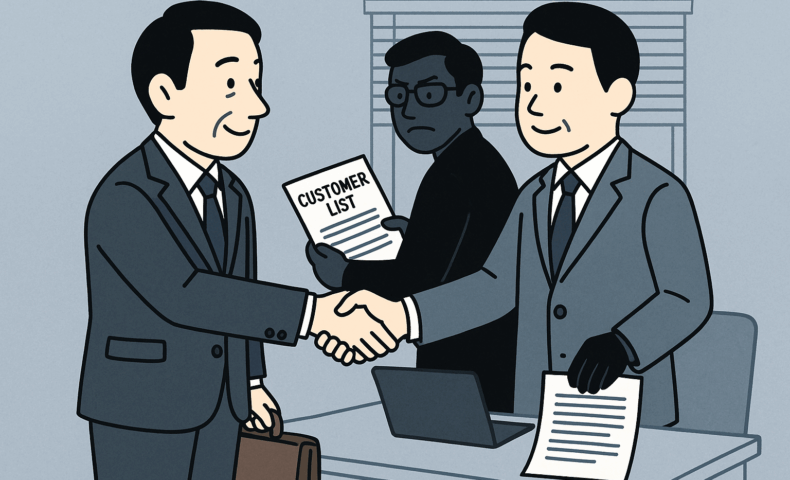

その通訳は、社長の名前で契約や請求を操作できる立場を利用し、

日本の顧客と直接つながりを作り始めたのです。

顧客から見れば、「日本語が通じ、すぐ対応してくれる頼もしい現地責任者」。

彼はその信頼を利用し、少しずつ顧客を自分の別会社へと引き抜いていきました。

数か月後──日本本社には、注文も問い合わせも届かなくなりました。

顧客の大半は、すでに彼の会社に流れていたのです。

結果として、元の日系企業は経営が立ち行かなくなり倒産。

社長は多額の借金を抱え、夜逃げ同然に日本から姿を消しました。

2/背景にある「通訳への過信」と「ガバナンスの欠如」

この事件には、いくつかの盲点がありました。

① 通訳を“信頼しすぎる”構造

社長が現地語を話せず、現地事情も知らない場合、「信頼できる通訳」は命綱です。

しかし依存が過剰になると、通訳が「絶対的な存在」となり、他の声が届かなくなります。

② 経営と通訳の線引きが不明確

通訳は本来「言葉の橋渡し」ですが、気づけば人事・契約・採用なども決める立場に。

ガバナンス(内部統制)のルールを明確にせず、「便利だから任せた」ことが、リスクを生みました。

③ 顧客との直接接点を放置

現地責任者が顧客対応を行うのは自然ですが、

日本側が定期的な接触や信用確認を怠ると、顧客の信頼ごと現地に流れてしまいます。

3/教訓:通訳は“橋”であって“主役”ではない

信頼するのは大切です。

しかし、「過信」は危険。特に言葉と文化の壁がある場合、通訳は経営を左右するほどの力を持ちます。

- 通訳と経営の役割を明確に分ける

- 権限や署名ルールを文書化し、透明性を確保する

- 日本側と顧客が直接つながる仕組みを維持する

つまり、「通訳を信じる」前提であっても、裏切られない制度設計をしておくことが、経営者の責任なのです。

4/まとめ

「彼しかいない」──そう思える通訳に出会うことは幸運です。

しかし、ビジネスは信頼と制度の両輪で走るもの。

信頼だけに頼れば、いずれ転ぶ。

会社を守るためにも、通訳を“万能の神”にしてはいけません。

そして、「言葉が通じなくても、経営は通じる」──

その仕組みを持つことこそ、海外展開を成功させる第一歩なのです。

📘 本記事は、書籍

『ベトナムビジネスで失敗した日 本人たち: 文化の違いが招いた10の実話と教訓』

より抜粋・再編集した内容です。