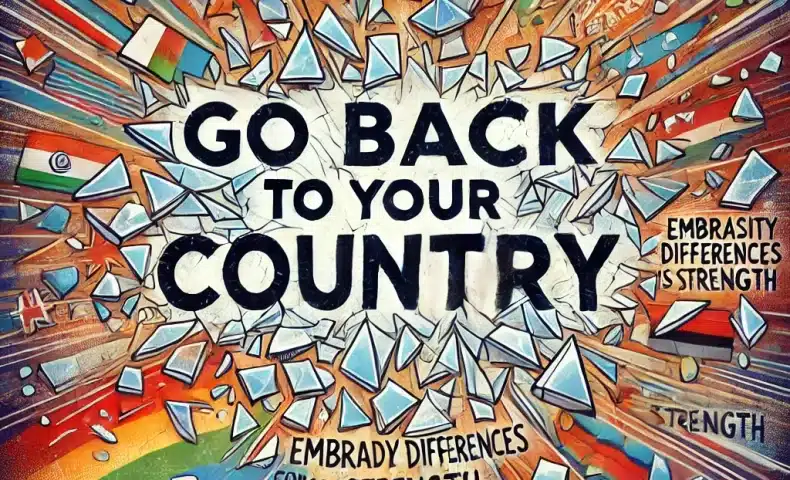

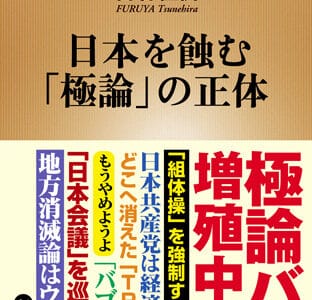

「国に帰れ」「自国にお帰りなさい」といった言葉を、外国人が意見を述べる際に投げかける人々がいます。この発言は、単なる感情的な反応に見えるかもしれません。しかし、それは偏見や差別の表れであり、異なる意見を封じ込める行為でもあります。

こうした発言が繰り返される背景には、排他的な価値観や、相手を理解しようとしない態度が存在します。本記事では、「国に帰れ」と言う発言の背景、そこに潜む偏見や差別の問題、そして私たちがどう改善していくべきかについて考察します。

Contents

発言の背景や発言者の特徴

a. 偏見や差別の根底

「国に帰れ」という発言には、明確な偏見が含まれています。この言葉の背後には、「外国人は日本社会に完全に溶け込むべきだ」「異なる文化や意見を持ち込むな」という排他的な考えがあります。つまり、外国人を「外部の存在」とみなし、共に暮らす仲間ではなく、異質なものとして排除しようとする態度が含まれているのです。

b. 無知や情報不足

発言者の多くは、外国人が日本社会の一員として税金を納め、働き、地域に貢献している現実を知らない場合が多いです。「外国人=問題を起こす存在」という固定観念を持ち、そこから抜け出せないのです。

c. ネット環境の影響

特にインターネット上では、顔が見えない環境で感情的な発言が飛び交いやすくなります。いわゆる「ネトウヨ」と呼ばれる一部の人々は、自分たちの考えを絶対視し、異なる意見を持つ人々を攻撃する傾向があります。これは、匿名性が生む問題の一部ですが、社会全体の議論の質を低下させています。

なぜその発言がダメなのか?

「国に帰れ」という発言が、なぜ大きな問題なのかを具体的に掘り下げます。

a. 偏見や差別の助長

この発言自体が外国人に対する差別的な態度を表しており、それが社会全体に悪影響を及ぼします。特に若い世代や周囲の人々がこうした言葉を聞くと、それが当たり前の態度だと誤解し、偏見や差別が連鎖的に広がる可能性があります。

b. 異なる意見を封じ込める危険性

外国人が意見を述べることは、日本社会の問題点を指摘し、改善を促す大きな力になり得ます。しかし「国に帰れ」という言葉は、こうした意見を否定し、問題解決の糸口を自ら放棄してしまいます。異なる視点を受け入れることなく、ただ現状維持を求めるのは、社会の発展を阻害する行為です。

c. 社会の多様性を否定

現代のグローバル化した社会では、多様性はもはや選択肢ではなく必然です。それにもかかわらず、こうした発言は「外国人=異質な存在」とみなす旧時代的な思考に基づいています。これでは日本は国際社会での信頼を損ねるだけでなく、内部からも閉鎖的な社会になってしまいます。

d. 外国人を孤立させる

「国に帰れ」という発言は、外国人に「この社会に居場所がない」と感じさせる効果があります。孤立感を助長するだけでなく、彼らの意見や貢献を奪い、日本社会全体の損失となるのです。

改善の提案

では、どうすればこのような発言を減らし、より良い社会を築けるのでしょうか?

a. 異なる意見を尊重する態度を育てる

まず、他者の意見を「否定する」のではなく、「なぜそう思うのか?」と問いかける姿勢を育てることが重要です。対話を通じて、異なる視点を受け入れる土壌が生まれます。これは教育や家庭環境で育まれるべき価値観でもあります。

b. 多文化共生を推進する教育

偏見や差別をなくすためには、学校や地域での教育が重要です。多文化共生をテーマにしたワークショップや学習の機会を増やし、他文化への理解を深める努力が必要です。

c. 言葉の影響力を理解する

「国に帰れ」という発言がどれほどの傷を他者に与えるのかを理解することも重要です。言葉には力があります。その力をポジティブな方向に使うべきです。たとえば、「どうしたら一緒により良い社会を作れるか?」という前向きな言葉を選ぶ習慣をつけましょう。

d. ネット上での議論の質を高める

匿名性があるからといって無責任な発言をするのではなく、自分の言葉に責任を持つ意識を持つことが必要です。また、プラットフォーム側でも、差別的な発言を減らすための取り組みを強化すべきです。

結論

「国に帰れ」という言葉には、偏見や差別、そして異なる意見を否定する問題が含まれています。こうした言葉を発することで、日本社会の発展や多様性の可能性を自ら狭めてしまうのです。

私たちが目指すべきは、異なる意見を尊重し、建設的な対話を通じて社会をより良くすることです。他者を否定するのではなく、共に考え、歩む姿勢を持つことで、日本はより成熟した社会へと進むことができるでしょう。