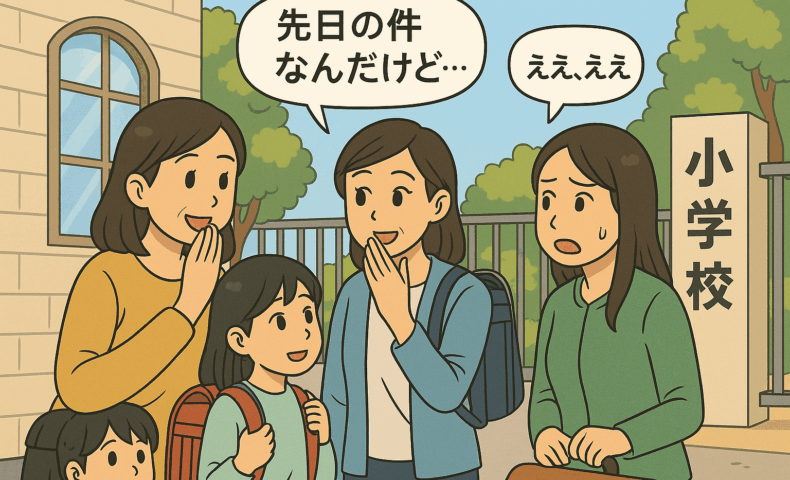

子どもの送り迎えをしていると、日本人保護者同士の会話を耳にする機会がよくあります。ちょっとした挨拶や言葉のやり取りから、日本文化の特徴が垣間見えるのはとても興味深いものです。

最初はその光景に感動しました。遠くからでも笑顔や話し方から仲の良さが伝わってきて、温かい関係だなと感じたのです。

たとえば:

A保護者:「昨日、道が混んでたけど間に合った?」

B保護者:「ほんとに大変でしたよ。ギリギリでした」

A保護者:「よかった、心配してたのよ」

――こんなやり取りには、相手を思いやる気持ちが自然ににじみ出ています。

しかし、ある場面で少し違和感を覚えました。

あるお母さんが「先日うちの息子がご迷惑をおかけしてすみません」と繰り返し謝っていたのです。実際は友達の家で一緒に宿題をしただけ。私にとっては「迷惑」とは思えないのに、なぜここまで謝るのだろうと驚きました。

また、雨の日に私が息子の友達を傘に入れて駐車場まで送ったときも、その子の母親は何度も頭を下げ、次の日まで感謝と謝罪を繰り返しました。私にとっては当たり前の行動だったので、むしろ不思議に思ったほどです。

観察を続けるうちに気づいたのは、日本の保護者間の会話には「感謝」「謝罪」「気遣い」が多く含まれており、それが“建前”として機能しているということでした。これはビジネスの場だけでなく、日常生活の中にも自然と根付いている文化なのです。

一方、ベトナムでは事情が大きく異なります。子ども同士が一緒に勉強したり泊まりに行ったりするのは日常的なことで、親同士も「迷惑」とは考えません。「いつもありがとう!」と笑って済ませる程度で、謝罪や感謝を繰り返すことはありません。

つまり「礼儀」の基準が根本的に違うのです。

日本では「空気を読む」ことや「建前」を重視し、それがコミュニティの一体感を守る役割を果たします。ベトナムではむしろ“本音”で付き合うことが普通で、形式的なやり取りはあまり必要とされません。

どちらが優れているという話ではなく、それぞれの文化が人々の関係性を形作っているということ。その背景を理解することが、異文化社会で生きる上でとても大切なのだと感じています。

📚 本記事は『異文化の鏡に映る日越の日常40話』から着想を得た内容です。

詳しくは本書でぜひお楽しみください。