――なぜ日本では、挑戦より“無難”が評価されるのか?

📝このシリーズでは、Xに載せた「日本がなぜ停滞したのか」を

12の視点から少し細かく分析します。

第1回は――人口ではなく、「思考」が減っている話です。

この第2回は失敗を恐れる文化の話です。

⸻

■ 導入:失敗=終わり、という空気

「失敗は成功のもと」と言う言葉はある。

しかし、日本でその言葉を本気で信じている人は、どれくらいいるだろうか。

多くの人にとって、失敗とは“やり直せないもの”、

つまり「人生の汚点」である。

そのため、新しいことに挑戦するよりも、

「失敗しないこと」自体が目的になってしまう。

⸻

■ 現象:挑戦よりも“無難”が評価される社会

学校でも会社でも、評価されるのは「失敗しない人」だ。

目立たず、間違えず、周りと同じように動く人。

そういう人が「安心できる人材」として重宝される。

一方で、新しい提案や異なる意見を出す人は、

「リスクを作る人」「空気を乱す人」と見なされやすい。

その結果、職場では誰も手を挙げず、

学校では誰も質問をしない。

こうして日本社会は、“安全運転”ばかりが上手くなった。

だが、安全運転では、新しい景色にはたどり着けない。

⸻

■ 背景:失敗を「恥」と結びつける文化

なぜ日本ではここまで失敗を恐れるのか。

その根には、「恥の文化」と呼ばれる価値観がある。

欧米では「失敗=学び」として共有されるが、

日本では「失敗=信用の喪失」になりやすい。

だから一度のミスが、個人の評価や人間関係を大きく揺るがす。

そして、周囲もまた「失敗した人を静かに遠ざける」。

結果として、挑戦しない方が安全という選択が合理的になってしまう。

⸻

■ 比較:ベトナムでは“転んでも立つ”

たとえばベトナムでは、失敗しても笑ってやり直す人が多い。

商売に失敗しても、次の日には別の商売を始めている。

周囲も「また頑張ればいい」と声をかける。

つまり、失敗が“終わり”ではなく“通過点”として受け入れられているのだ。

一方、日本では一度つまずくと、「あの人はダメだった」と記憶される。

失敗を「恥」として記録する社会に、

新しい挑戦が根づくことは難しい。

⸻

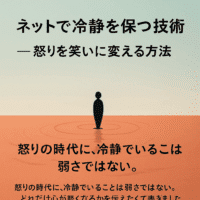

■ 結論:失敗を笑える社会に

「失敗を恐れない」とは、

「軽率に行動する」ことではない。

むしろ、「失敗を通して学ぶ」力を信じることだ。

もし社会全体が“失敗を笑える”ようになれば、

もっと多くの人が動き出すだろう。

停滞しているのは、経済ではなく――

失敗を許せない心なのかもしれない。

⸻

📘次回:「年功序列という名の“足かせ”」

――なぜ日本では、能力より“順番”が重視されるのか?