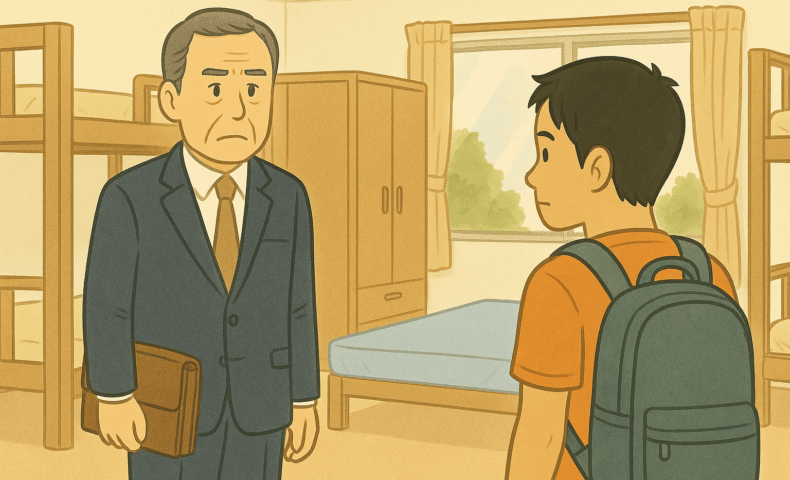

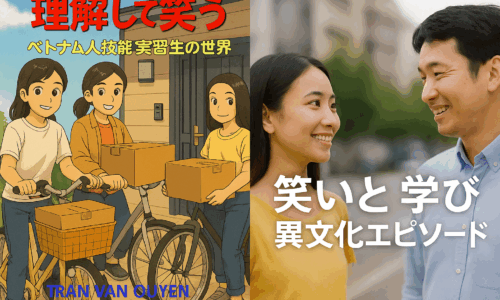

日本で会社を経営しているN社長は、かつて受け入れていたベトナム人技能実習生Aさんに、とても良い印象を持っていました。

真面目で、仕事も早く覚え、礼儀正しい。まさに「理想的な実習生」――そう思っていたのです。

ある日、そのAさんが社長にこう切り出しました。

「実は、自分の友人Bさんも日本で働きたがっているんですが、お金がなくて困っているんです…」

Aさんの人柄を信じた社長は、迷わずBさんを受け入れる決断をします。渡航費や保証金まですべて会社負担。受け入れ団体から「本人が逃げた場合は返金されません」と説明を受けても、

「Aさんが保証するなら大丈夫だろう」

と、深く考えずに書類へサインしました。

しかし――Bさんが来日して数週間後、AさんとBさんは揃って失踪。

約50万円の保証金は戻らず、人材も失われました。社長の胸に残ったのは、「信じたのに…」という苦い思いだけでした。

文化の中にある「信頼」のズレ

この出来事の背景には、日本とベトナムでの「信頼」の捉え方の違いがあります。

- 日本的感覚:一度「保証する」と言ったら、それを最後まで守るのが当然。

- ベトナム的感覚:「その時はそう言ったけれど、事情が変わったなら仕方がない」。

Aさんは「友人を助けたい」という思いを優先し、社長は「Aさんなら大丈夫」という人柄への信頼でリスクを見誤ってしまった――まさに温度差から生まれたトラブルでした。

教訓:信頼は“確認”と“仕組み”の上に成り立つ

異文化ビジネスでは、相手を「良い人だから」とだけで判断するのは危険です。

契約、リスク管理、言語確認など、制度的な裏付けがあってこそ信頼が機能します。

- 保証金や費用の分担条件を明文化し、母国語で確認する

- 面談や動機確認は複数回行う

- 口約束に対する価値観の違いを理解する

感情だけでなく、仕組みでお互いを守ることが、長く続く関係の第一歩です。

このエピソードは『ベトナムビジネスで失敗した日本人たち: 文化の違いが招いた10の実話と教訓』に収録されています。

実際の現場で起きた10の失敗談と、その背景にある文化の違い、そして再発防止のためのヒントを詳しく紹介しています。

👉 Amazonで見る